La naissance du jardin place de l'Assommoir a vu le jour en mars 2020, en plein confinement.

Nous étions à cette date contraints de rester enfermés chez nous, le temps s'était arrêté.

De ma fenêtre, je regardais souvent cette place qui, deux jours auparavant, était un espace public et s'était soudainement muée en désert urbain.

Histoire

-

NAISSANCE DU JARDIN DE L'ASSOMMOIR

Lien permanent Catégories : Espaces verts, végétalisation, Histoire, Promenade urbaine -

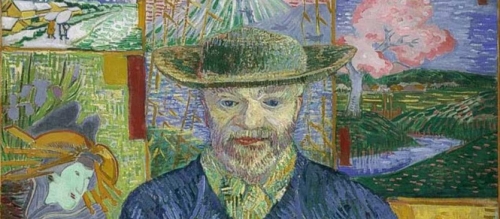

Conférence : "La vie du Père Tanguy"

LaMairie du 9e vous convie ce mercredi 11 mai à une conférence : "La vie du Père Tanguy", par Pierre Morin, biographe, artiste peintre .et arrière petit neveu de Julien Tanguy

Le rendez-vous est fixé mercredi 11 mai, à 15h, dans la salle du Conseil de la Mairie du 9e. L'entrée est libre mais l'inscription est obligatoire (cliquer ici).

"Julien François Tanguy est né en Bretagne près de Saint-Brieuc en 1825. Dés 1868, à Montmartre, il sera marchand ambulant pour les peintres de plein-air. Avec Pissarro, il partage les idées libertaires et anarchistes. Communard en 1871, il sera condamné et emprisonné. Il restera épris de liberté et de fraternité.En 1873, il ouvre sa boutique rue Clauzel pour la fabrication et la vente des couleurs, des toiles et objets nécessaires aux artistes. Secondairement il sera négociant de tableaux, mais loin du faste des galeristes de la rue Laffitte. Il est un des premiers marchands de Cézanne.

Julien Tanguy est l'ami des peintres, figure bienveillante et paternelle, nommé affectueusement par eux « le père Tanguy » ou le « Socrate de la rue Clauzel ». Van Gogh rend hommage à son ami le « broyeur de couleurs » dont il fit trois portraits de ce « si drôle de bonhomme ». Julien Tanguy assure un véritable soutien à ses peintres, dont il se sent très proche.

Par son travail, le 14 rue Clauzel, dans le bas-Montmartre, à Paris 9e, devient un lieu essentiel du développement de l'impressionnisme, un espace de rencontre, d'échanges et de fraternité entre ces artistes encore ignorés ou décriés pour leurs peintures. En 1891, la boutique est transférée au n°9 de la même rue. Julien Tanguy y meurt en 1894.

Le Père Tanguy fut le fournisseur de couleurs et de toiles pour : Camille Pissarro, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin, Armand Guillaumin, Georges Seurat, Paul Signac, Emile Bernard et tant d'autres.

« L'histoire de son humble et honnête vie est inséparable de l'histoire du groupe impressionniste. lequel a donne les plus beaux peintres, les plus admirables artistes a l'art contemporain et, lorsque cette histoire se fera, le père Tanguy y aura sa place. » Octave Mirbeau."

C'est où ?

Salle du Conseil, Mairie du 9e, 6 rue Drouot

C'est quand ?

Mercredi 11 mai 2022, à 15 h

-

Printemps neigeux à la Goutte d'Or !

C'est à n'en pas revenir ! Il a neigé sur l'esplanade de l'église Saint-Bernard de La Chapelle, en plein milieu de la Goutte d'Or, les 16 et 17 mars !! De la neige, et une épaisse brume, et un peu de pluie. Le changement climatique a encore frappé... tandis le printemps, lui, frappe à la porte du square voisin !?

Un truc bizarre, quand même : de la terre au sol, des boutiques 1900, charmantes, autour de la place ? Et cent-cinquante passants habillés 1900, du bourgeois au mendiant, et cinq attelages, calèches ou coupés… et puis à quinze mètres, une huitaine de camions bien rangés.

Neige et brume rue Saint-Luc

Neige et brume rue Saint-LucEh oui, bien sûr, il s'agit d'un tournage de cinéma, qui se déroule en hiver, notre place, son square et quelques rues voisines n'ayant pas besoin de trop de modifications pour nous ramener cent-dix-sept ans en arrière ! Pour informer nos lecteurs, Action Barbès a capturé le régisseur adjoint, Gilles Reignier. Oh ! quelques minutes, un café à la "table régie", "petit gâteau ?" parce qu'on a besoin de lui toutes les 90 secondes.

Alors voilà ! Il s'agit de "Paris Police 1905". C'est, pour être exact une série pour la chaîne Canal+, de six fois 52 minutes, à tendance politique. De quoi nous passionner de longs moments, vers mars 2023. Le réalisateur s'appelle Julien Despaux, et tourne sur deux plateaux en même temps : dans l'église Saint-Bernard, pleine de figurants, pour l'arrivée du Préfet, et sur le parvis et les rues avoisinant l'église et les boutiques, et les hautes nacelles d'où sont balancées la brume, la neige … (de petits morceaux de cellulose blanche, illusion parfaite, et facile à remballer après usage). À signaler un superbe "panier à salade" 1900, c'est à dire une calèche tirée par deux chevaux, qui fait un passage en trombe après une arrestation, le 30 Kmh atteint en 2,5 secondes, retour à l'arrêt juste à la rue Jessaint ! Ouf. "Elle est bonne ! On la refait !".

Rue Saint-Luc, mise en miroir du décor reconstitué et du "vrai décor" de 1905

Le tout au milieu de l'équipe, des figurants, des autochtones curieux devant ce beau coup d’œil d'hiver, ou d'hier…

Le camion cuisine (un des meilleurs du métier, nous dit Gilles Reignier) et sa grande tente blanche, le barnum pour servir 280 couverts, sont eux installés un peu plus loin, sur l'esplanade Pajol.

Le 17 mars dans la nuit, et le 18 au matin, tout aura été remis en place, les potelets, les panneaux routiers, la terre et la "neige" seront retirées, et les rideaux de fer auront réapparu. Dommage, on aurait bien gardé ces charmantes boutiques 1900 au lieu des rideaux de fer !

À l'angle des rues Affre et Saint-Bruno, le tournage a fait revivre par hasard un café disparu qui existait ici en 1905

-

"Répression, domination, violences coloniales : parler aujourd'hui de la Guerre d'Algérie" : Table ronde à la bibliothèque Goutte d'Or

Ce jeudi 24 mars, la bibliothèque Goutte d'Or vous convie à une table ronde ayant pour thème : "Répression, domination, violences coloniales : parler aujourd'hui de la Guerre d'Algérie", avec les historiens Emmanuel Blanchard, Christelle Taraud et Sylvie Thénault. La journaliste Rachida El Azzouzi animera cette table ronde.

L'entrée est libre mais dans la limite des places disponibles, il est donc impératif de réserver sa place (01 53 09 26 10 / bibliotheque.goutte-dor@paris.fr).

"À l'occasion de la commémoration des soixante ans des accords d'Evian, cette table ronde réunira des universitaires spécialistes de la Guerre d'Algérie pour nous éclairer sur un sujet encore brûlant aujourd'hui.

Nous commémorons cette année les accords d'Evian, qui mettaient fin à la Guerre d'Algérie et ouvraient à l'indépendance du pays. Soixante ans après, les enjeux mémoriels sont d'une intense actualité.

En effet, le contexte est celui du rapport remis en janvier 2021 au Président de la République par Benjamin Stora : "Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la Guerre d'Algérie", avec les vives réactions qu'il a suscitées. Et la situation actuelle est celle d'une société française parcourue par l'expression publique d'un racisme assumé et par des vagues de nostalgie pour la colonisation.

Il importe donc de parler des réalités d'hier encore brûlantes aujourd'hui, particulièrement dans ce quartier Barbès - Goutte d'Or, où la tradition d'accueil des immigrations est historique, aujourd'hui encore incarnée par la présence de nombreuses personnes de nationalité ou d'origine algérienne. La résistance contre l'oppression coloniale, la lutte pour l'indépendance, leur répression brutale par les forces de l'ordre ont durablement marqué le quartier et restent vivaces dans les mémoires.

Cette table ronde nous permettra de saisir la réalité coloniale caractérisée par les inégalités, la violence et le racisme et de comprendre par quels mécanismes les Algériens sont passés de la révolte contre cette oppression au désir politique de l'indépendance. La place des femmes dans cette lutte sera particulièrement éclairée. Nous aborderons aussi la répression exercée par le pouvoir politique français, en Algérie comme à Paris à l'encontre des immigrés algériens."

Les intervenants :

- Emmanuel Blanchard, historien et politiste, chercheur au CESDIP (CNRS), maître de conférences au département de science politique de l'Université de Versailles-Saint-Quentin et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Ses principaux axes de recherche sont la sociologie et l'histoire de la police, la sociologie et l'histoire de l'immigration, l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne, la formation des États coloniaux, le maintien de l'ordre en situation coloniale. Il a publié notamment : La Police parisienne et les Algériens, 1944-1962 (Nouveau Monde Édition, 2011) et Histoire des polices en France : des guerres de religion à nos jours, avec V. Denis, A. Houte, V. Milliot (Belin, 2020).

- Christelle Taraud, historienne, membre du Centre d'histoire du XIXe siècle (Paris 1/Paris IV), spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial, tout particulièrement au Maghreb. Elle a notamment publié : Amour interdit : prostitution, marginalité et colonialisme. Maghreb 1830-1962, (Payot, 2012) ; La Colonisation (Le Cavalier Bleu, 2008) ; Mauresques : femmes orientales dans la photographie coloniale, 1860-1910 (Albin Michel, 2003).

- Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la colonisation en Algérie et de la guerre d’indépendance algérienne. Ses recherches portent sur le droit et la répression, elle a publié notamment : Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale : camps, internements, assignations à résidence (Odile Jacob, 2012) ; Algérie, des « événements » à la guerre : idées reçues sur la guerre d’indépendance algérienne (Le Cavalier Bleu, 2012) ; Histoire de la guerre d’indépendance algérienne (Flammarion, 2005) ; à paraître : Les Ratonnades d'Alger, 1956 : une histoire du racisme colonial (Le Seuil, février 2022).

Modératrice : - Rachida El Azzouzi, journaliste à Médiapart.

À l'issue de la séance sera proposée, une vente-dédicace du livre de Sylvie Thénault, Les Ratonnades d'Alger, 1956 : une histoire du racisme colonial (Le Seuil, 2022, 23 €) en partenariat avec la librairie La Régulière.

C'est où ?

Bibliothèque de la Goutte d'Or, 2-4 rue Fleury, Paris 18e

C'est quand ?

Jeudi 24 mars 2022, de 19 h 30 à 21 h 30

-

Une plaque en hommage à un couple de femmes résistantes : Suzanne Leclézio et Yvonne Ziegler

À l'occasion de la journée mondiale pour les droits des femmes, le 8 mars prochain, se déroulera une cérémonie de dévoilement de la plaque en hommage aux résistantes Suzanne Leclézio et Yvonne Ziegler, au 22 rue Marcadet.

C'est à un couple de femmes engagées dans la Résistance qu'il sera rendu hommage. Quand on découvre leur histoire, que l'on voit la force qui a animé ces femmes, on ne peut que comprendre cet hommage à deux femmes d'exception.

"Suzanne Leclézio, assistante sociale et Yvonne Ziegler, sa compagne, peintre, professeur de dessin, bénévole, ont travaillé à partir de 1935 au Centre d’hygiène sociale du 22 rue Marcadet dans le 18e arrondissement de Paris. Ce dispensaire appartenait à cette époque à la Compagnie des chemins de fer du Nord. Suzanne est née à l’ile Maurice en 1898 et décédée le 1er mai 1987 Elle est chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, décorée de la Croix de guerre et de la médaille de la Résistance française. Yvonne, née à Garches en 1902, a également reçu la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Elle est décédée le 16 janvier 1988.

Elles furent citées à l’ordre de la SNCF en 1942 pour leur rôle dans l’accueil et les soins aux réfugiés lors de l’exode de 1940 et notamment pour avoir procuré du lait aux enfants évacués. En 1942, lors des grandes rafles de Juifs à Paris, elles aident les Scharapan, famille juive du quartier Marcadet en procurant un logement et un emploi à la grand-mère de Nelly Scharapan lui permettant ainsi de survivre et d’échapper à la déportation. Les 21 et 22 avril 1944, elles apportent réconfort et soins aux blessés lors des bombardements des installations ferroviaires du quartier de la Chapelle qui firent plus de 500 morts. Le dispensaire épargné accueille les cheminots, leur famille et les habitants et enfants du quartier. Suzanne Leclézio s’investit également à la maison des enfants de cheminots de Crouy-sur-Ourcq qu’elle visite très régulièrement pour voir les petits patients soignés au dispensaire et dont l’état de santé nécessite leur placement temporaire dans cet établissement.

Patriotes et éprises de liberté, ces deux femmes ont intégré le réseau de résistance Cohors-Asturie le 1er octobre 1943 avec le grade de sous-lieutenant. Elles habitent toutes les deux rue Boissonade et hébergent plusieurs résistants recherchés par la Gestapo. Elles sont dénoncées en juillet 1944. La Gestapo les arrête à leur domicile le 27 juillet 1944 et les torture rue des Saussaies. Elles sont ensuite déportées par le dernier convoi parti de Pantin le 15 aout 1944 pour le camp de Ravensbrück. Elles sont ensuite transférées dans plusieurs Kommandos où elles travaillent dans des conditions effroyables. Elles s’évadent au cours des marches de la mort et après quelques jours, elles sont libérées par l’armée soviétique. Elles sont confiées à la Croix-Rouge internationale et rapatriées en France le 25 mai 1945. Suzanne Leclézio est nommée directrice du Centre d’hygiène sociale à son retour. Elle quittera la SNCF en 1958 pour une retraite en Normandie avec Yvonne. Membres de l’Association des anciennes Déportées, Internées de la Résistante, entourées d’amis, neveux, nièces, elles ont été, avec humilité, des belles personnes, impressionnantes par leur courage tranquille et leur dévouement modeste. Leur parcours découvre des problématiques longtemps restées dans l'ombre, et désormais mises en avant : le rôle des femmes et des travailleuses sociales dans la résistance et la déportation, la place des couples de femmes dans certains secteurs comme l'action sociale."

C'est où ?

22 rue Marcadet à Paris

C'est quand ?

8 mars 2022, à 10 h 45

-

Le "square d'Anvers" devient le "square d'Anvers-Jean-Claude Carrière"

la Ville de Paris et la Mairie du 9e rendent hommage à un enfant du 9e, Jean-Claude Carrière dont le nom vient désormais compléter celui du square d'Anvers.

Jean-Claude Carrière, qui a longtemps habité rue Victor Massé, est décédé le 8 février 2021. Cette année 2022 a été déclarée par la mairie du 9e "Année Jean-Claude Carrière". La Mairie lui rend donc hommage, en particulier par la projection de neuf de ses films.

L'inauguration officielle du nouveau nom se déroulera ce lundi à 11 h 00, et dorénavant nous irons au "Square d'Anvers-Jean-Claude Carrière".

-

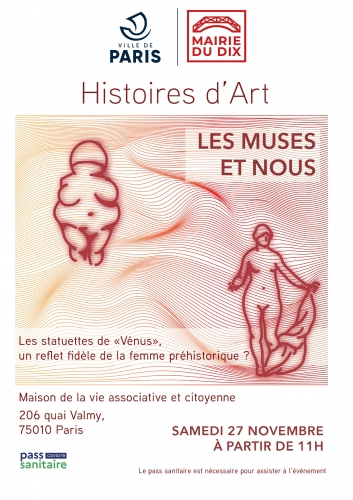

Conférence : "Les statuettes de "Vénus", un reflet fidèle de la femme préhistorique ?"

Le 27 novembre prochain une conférence historique sur un sujet intéressant sur l'évolution de la recherche en histoire : "Les statuettes de "Vénus", un reflet fidèle de la femme préhistorique ?" sera donnée à la Maison de la vie associative et citoyenne du 10e. L'entrée est libre, sur présentation du pass sanitaire, à noter dans vos agendas !

"L'étude des sociétés parues avant l'invention de l'écriture est complexe, tout est à supposer et rares sont les certitudes. Le piège de l'exercice réside en ce que l'archéologue risque à tout moment de projeter ses propres idées, celles de sa société, de son époque sur ces peuples passés. Ainsi, la réception des statuettes féminines du paléolithique ne cesse d'évoluer selon les décennies, la vision d'un archéologue blanc chrétien du XIXe n'est pas la même que celle d'une féministe américaine des années 1950.

Ces siècles d'interprétations nous invitent à nous interroger : selon quel prisme considérer les statuettes, celui de la sexualité, de la mythologie ou du matriarcat ? Ou tous à la fois ?

Et finalement, cet art mobilier est-il une image réfléchie ou affaiblie de la femme du Paléolithique supérieur ?"

C'est où ?

La Maison de la vie associative et citoyenne, 206 quai de Valmy, Paris 10e

C'est quand ?

Samedi 27 novembre 2021, à 11 h