Pour l'ascension, le blog d'Action Barbès fait aussi le pont, mais pour ne pas vous laisser sans lecture, nous vous proposons un article* sur l'histoire d'un pont, ce pont qui enjambe les voies de chemin de fer du Nord sur le boulevard de la Chapelle, celui qui est sans doute le plus connu dans le quartier mais dont en général on ignore le pourtant joli nom : le pont Saint-Ange.

Le pont Saint-Ange vu des quais de la Gare du Nord, le 7 octobre 2014

Dernier pont avant la gare du Nord

Le pont Saint-Ange est un pont qui permet au boulevard de la Chapelle d'enjamber les voies de chemin de fer du Nord à l'arrière de la Gare du Nord. Ainsi, le coté impair du pont Saint-Ange offre une vue panoramique privilégiée sur les quais de la gare du Nord. Situé à d'extrémité sud de la Goutte d'Or, à la frontière du dixième et du dix-huitième arrondissements de Paris, ce pont a énormément évolué depuis sa construction. À son édification vers la fin de la première moitié du XIXe siècle, le pont Saint-Ange est un simple ouvrage d'art en pierre laissant passer les deux seules voies du chemin de fer du Nord. Aujourd'hui, c'est un pont métallique qui supporte le viaduc de la Ligne 2 du métro et qui enjambe pas moins de vingt-sept voies de chemin de fer de surface ainsi que quatre voies souterraines.

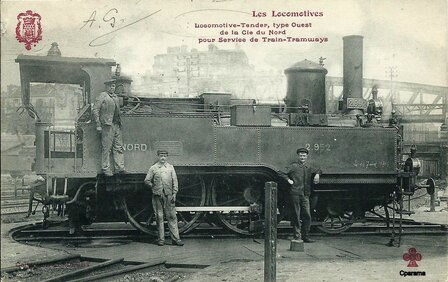

Locomotive-tender de la Compagnie du Nord et ses mécaniciens, posant sur les voies de la gare du Nord devant le pont Saint-Ange

Locomotive-tender de la Compagnie du Nord et ses mécaniciens, posant sur les voies de la gare du Nord devant le pont Saint-Ange

Le pont de Saint-Ange a été construit concomitamment avec le percement des voies de chemin de fer du Nord en 1843-1846. On dût alors surélever le sol du boulevard de plusieurs mètres afin que le pont soit suffisamment haut pour permettre le passage des trains de la Compagnie des chemins de fer du Nord, d'autres surélévations seront nécessaires par la suite.

Entre la photo de 1903 à gauche et celle de 2014 à droite, le pilier du viaduc semble s'être enfoncé dans la chaussée, mais c'est bien cette dernière qui s'est élevée au gré des transformations du pont Saint-Ange

Tout comme les autres ponts voisins jetés sur cette tranchée de chemin de fer, il a subi de nombreuses modifications (reconstruction, élargissement, surélévation) pour s'adapter à la croissance du trafic ferroviaire de la Gare du Nord et aux élargissements successifs des voies de chemin de fer du Nord. La première reconstruction date de 1860, la construction alors en pierre est remplacée par une construction métallique (de même pour le pont de Jessaint). Les dernières modifications d'envergure datent de 1977.

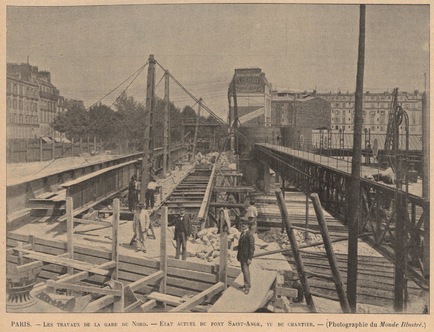

Le pont Saint-Ange en pleine reconstruction, Le Monde illustré du 20 juillet 1895.

Le pont Saint-Ange en pleine reconstruction, Le Monde illustré du 20 juillet 1895.

Viaduc

Si le pont Saint-Ange a été remanié à de nombreuses reprises, la transformation la plus remarquable est sans conteste celle opérée par le passage du métro sur un viaduc métallique sur le parcours du boulevard de la Chapelle. En effet, la ligne circulaire Nord du métropolitain parisien, aujourd'hui Ligne 2 de la RATP, qui relie la Porte Dauphine à la place de la Nation, est en partie souterraine et en partie émergée entre les stations Barbès-Rochechouart (anciennement "station Boulevard Barbès") et Jaurès (anciennement "station Allemagne") où elle surplombe les boulevards de la Chapelle et de la Villette sur un viaduc porté par des colonnes de fonte et des piliers en pierre.

Vue rare sur le pont Saint-Ange avant la construction du viaduc du métro, prise du boulevard de la Chapelle le 19 août 1901. On aperçoit en fond l'hôpital Lariboisière et sa cheminée fumante.

Vue rare sur le pont Saint-Ange avant la construction du viaduc du métro, prise du boulevard de la Chapelle le 19 août 1901. On aperçoit en fond l'hôpital Lariboisière et sa cheminée fumante.

Ce tronçon aérien de près de deux kilomètres permet au métro de traverser les lignes de chemins de fer du Nord et de l'Est ainsi que le canal Saint-Martin qu'il croise successivement. Et c'est bien ce viaduc qui donne sa physionomie multimodale si caractéristique au pont Saint-Ange, où piétons, vélos, voitures, trains et métro se croisent incessamment.

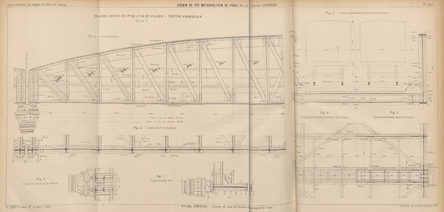

Pour cette ligne de métro, c'est le projet de Fulgence Bienvenüe qui est retenu, alors que les ateliers de Gustave Eiffel voient le leur rejeté.

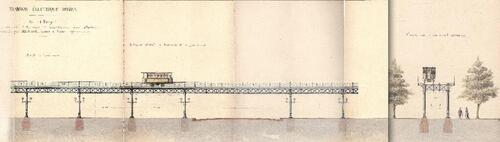

Projet non-retenu de viaduc par Gustave Eiffel

Les études préparatoires ont lieu en 1900 et le chantier commence en 1901. Certaines parties souterraines sont d'abord réalisées et ouvertes en 1902, le viaduc est construit entre 1902 et 1903. Remarquons que le passage sur le pont Saint-Ange nécessite des travées beaucoup plus longues (75,25 mètres) que celles du reste du parcours aérien (de 19,48 à 27,06 mètres, 35,89 mètres pour le franchissement du boulevard Barbès et 43,47 mètres pour celui de la rue d'Aubervilliers). La ligne est ouverte aux usagers dans sa totalité le 2 avril 1903.

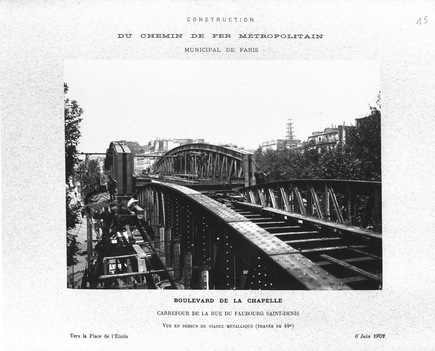

Vue sur le viaduc en construction sur le pont Saint-Ange, prise depuis le boulevard de la Chapelle au débouché de la rue du Faubourg Saint-Denis le 6 juin 1902 (on aperçoit au second plan à droite, la flèche de l'église Saint-Bernard de la Chapelle, alors en pleine rénovation)

Vue sur le viaduc en construction sur le pont Saint-Ange, prise depuis le boulevard de la Chapelle au débouché de la rue du Faubourg Saint-Denis le 6 juin 1902 (on aperçoit au second plan à droite, la flèche de l'église Saint-Bernard de la Chapelle, alors en pleine rénovation)

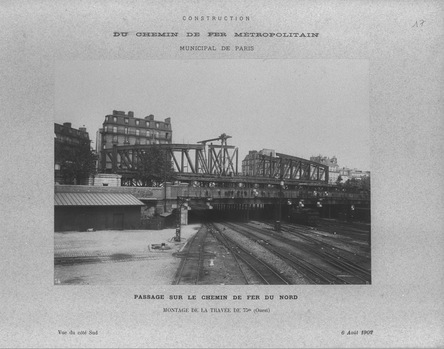

Vue du pont Saint-Ange et le viaduc en construction, prise depuis les voies de la gare du Nord le 6 août 1902

Vue du pont Saint-Ange et le viaduc en construction, prise depuis les voies de la gare du Nord le 6 août 1902

Vue sur le pont Saint-Ange et le viaduc du métro fraichement achevé, prise du boulevard de la Chapelle sur le pont le 6 mars 1903. On distingue encore en fond l'hôpital Lariboisière.

Vue sur le pont Saint-Ange et le viaduc du métro fraichement achevé, prise du boulevard de la Chapelle sur le pont le 6 mars 1903. On distingue encore en fond l'hôpital Lariboisière.

Vue sur le pont Saint-Ange et le viaduc du métro, publié dans la revue Le Génie Civil du 28 mars 1903.

Vue sur le pont Saint-Ange et le viaduc du métro, publié dans la revue Le Génie Civil du 28 mars 1903.

Vue sur le pont Saint-Ange et le viaduc du métro fraichement achevé, prise du boulevard de la Chapelle (vers le théâtre des Bouffes du Nord) le 4 juin 1903

Dernier souvenir du hameau Saint-Ange

Hormis ceux qui enjambent la Seine, les ponts parisiens portent généralement le nom de la voie qu'ils supportent, comme le pont de Jessaint ou le pont Jean-François Lépine et c'est également le cas du pont Saint-Ange. Il faut revenir sur l'histoire du boulevard de la Chapelle, qui n'a pas toujours porté ce nom, pour comprendre ce baptême.

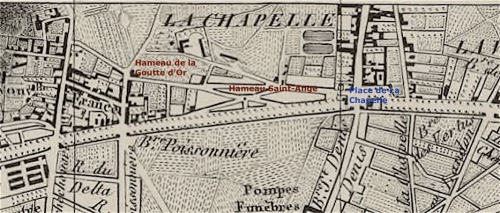

Ce boulevard parisien, qui s'étire depuis les rues de Château Landon et d'Aubervilliers jusqu'au carrefour Magenta/Rochechouart/Barbès, est percé en 1789 sur le parcours extérieur du mur des Fermiers généraux (mur détruit juste après l'annexion des communes suburbaines en 1860). Le chemin de ronde intérieur est annexé au boulevard avec la destruction du mur d'enceinte en 1860, lui conférant sa largeur actuelle. Auparavant, il était dénommé comme suit : à l'extérieur de l'ancien mur d'octroi : boulevard des Vertus, entre les rues d'Aubervilliers et Marx Dormoy ; boulevard de la Chapelle, pour le surplus. À l'intérieur de l'ancien mur d'octroi : chemin de ronde Saint-Denis, entre la rue du Faubourg Saint-Denis et la place de la Barrière Poissonnière (aujourd'hui le carrefour Barbès), qui était située au débouché de la rue du Faubourg Poissonnière ; place de la Barrière Poissonnière ; l'ancien boulevard de la Chapelle était appelé boulevard Saint-Ange entre les rues de la Chapelle (aujourd'hui rue Marx Dormoy) et de la Charbonnière. Le pont Saint-Ange se nomme donc ainsi car il supportait à son origine le boulevard Saint-Ange, qui lui-même tenait son nom du hameau Saint-Ange.

Le hameau Saint-Ange s'est développé dans les années 1815-1830 depuis les rues de Chartres et de la Charbonnière jusqu'à l'actuelle rue Marx-Dormoy (alors Grande-Rue de la Chapelle)? D'ailleurs, l'intersection en croix de Saint-André des rues de Chartres et de la Charbonnière a porté le nom de place Saint-Ange jusqu'en 1877. Ce foyer d'habitations, aujourd'hui inclus dans la Goutte d'Or, n'en faisait alors pas partie. Le hameau de la Goutte d'Or, qui s'est développé autour d'une nitrière artificielle et d'une auberge "A l'enseigne de goutte d'or" à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, était cantonné autour de ce qui est aujourd'hui l'intersection de la rue de Goutte d'or et du boulevard Barbès, ne dépassant guère la rue des Islettes (alors rue Neuve de la Goutte d'Or). Le hameau Saint-Ange (puis "quartier Saint-Ange") de la commune de la Chapelle, porte le nom du couple de propriétaires-spéculateurs du terrain à l'origine de son urbanisation : Monsieur et Madame Trutat de Saint-Ange. Ces derniers ont acquis les terrains pour une somme de 14 000 francs pour les revendre, une fois viabilisés, pour la somme de 214 000 francs.

Extrait du plan de Paris par Simonneau, 1837

L'urbanisation galopante du quartier à partir des années 1840 fit son oeuvre et le quartier Saint-Ange se confondit avec celui de la Goutte d'Or, dont l'administration retint le nom pour désigner un des quatre quartiers administratifs à la création du 18e en 1860, et hormis le pont Saint-Ange, il ne reste aucune trace de ce passé. Signalons tout de même l'hôtel Saint-Ange qui subsista à l'angle de la place de la Chapelle et de la rue de Jessaint jusqu'à ce que l'îlot auquel il appartenait fut détruit et annexé pour partie au square de Jessaint, le reste servant à l'élargissement de la tranchée des voies de chemins de fer du Nord (voir photo ci-dessous). Un autre hôtel Saint-Ange exista antérieurement au 22 rue de la Charbonnière.

Hôtel Saint-Ange, place de la Chapelle, 1937 (on voit le square de Jessaint au premier plan)

Hôtel Saint-Ange, place de la Chapelle, 1937 (on voit le square de Jessaint au premier plan)

Quelques vues et évènements autour du pont Saint-Ange

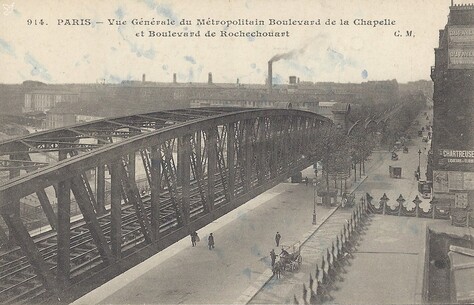

Carte postale du pont Saint-Ange et du viaduc du métro, prise d'un immeuble du boulevard de la Chapelle aujourd'hui disparu suite à l'élargissement des voies de chemin de fer (vers 1910)

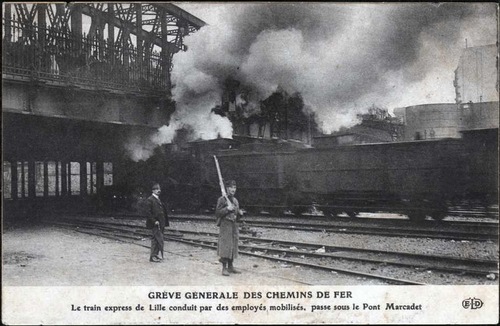

Carte postale de la grève générale des chemins de fer de 1910, représentant le train express de Lille passant sous le pont Saint-Ange (et non le pont Marcadet comme il est faussement légendé), vue depuis les voies de la Gare du Nord

Carte postale de la grève générale des chemins de fer de 1910, représentant des soldats gardant les voies au pied du pont Saint-Ange du coté de la gare du Nord (et non "entre le pont Marcadet et le viaduc du métro" comme il est faussement légendé)

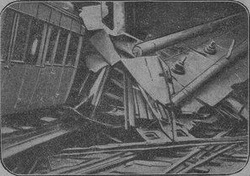

Le 14 juillet 1922 à 18h10, un train venant d'Écouan déraille sous le pont Saint-Ange , deux wagons s'écrasent sur les piliers du pont, causant deux morts et une trentaine de blessés (Le Petit Journal / Le Journal du 15 juillet 1922)

"Sur un pont boulevard de la Chapelle [sic] où on pouvait voir passer les trains de permissionnaires retournant au front", dessin de Paul Goute, 1925

Coluche remontant la rue de Chartres dans le film "Tchao Pantin" de Claude Berri (1983). Le pont Saint-Ange apparait en arrière plan

Le pont Saint-Ange dans le film "L'union sacré" d'Alexandre Arcady (1988)

Portrait de Pigalle et François Hadji-Lazaro avec pour fond de décor le viaduc du métro sur le pont Saint-Ange, depuis le pont de Jessaint. Pochette d'Album illustrée par Tardi en 1990.

Le train Eurostar transportant la reine Elisabeth II pour sa visité d'État en France passe sous le pont Saint-Ange avant d'arriver en gare du Nord le 5 juin 2014

* Cet article a été initialement publié sous une première version en 2014 sur le blog sur l'histoire de la Goutte d'Or de Jean-Raphaël Bourge - qui accessoirement est aussi président d'Action Barbès - qui nous autorise à le reproduire ici.