Comme nous l'avions annoncé dans notre article du 20 février, la rencontre avec le député de la 18e circonscription de Paris, Christophe Caresche, et sa suppléante pour le prochain scrutin, a été riche. Nous avons abordé tous les sujets qui régulièrement reviennent au devant de l'actualité dans notre quartier.

C'est un quartier et des problématiques qu'ils connaissent bien. Christophe Caresche était adjoint de Bertrand Delanoë chargé de la sécurité dans la précédente mandature, poste qu'occupe actuellement Myriam El-Khomri. Quant au cinéma Le Louxor, c'est à Christophe Caresche en 2002 et 2003 que le maire de Paris avait confié la négociation avec la famille Ouaki, les anciens propriétaires et fondateurs de Tati, pour le rachat du Louxor. Souvenons-nous aussi qu'au début il n'était pas question de vendre...

Dans cette séquence de notre entretien, Elisabeth Carteron, la présidente d'Action Barbès, décrit les problèmes que rencontre le quartier. Ils sont nombreux, déjà anciens, et ils nous font craindre pour la réussite du projet culturel que représente le Louxor. Les Parisiens d'autres quartiers ne se laisseront-ils pas détourner de venir à Barbès ? L'image n'est pas formidable, les abords plutôt désagréables...

Ce n'est pas tout à fait l'opinion du député qui marque son optimisme et prend l'exemple de Stalingrad. Ecoutons-le ainsi que sa suppléante.

La perspective d'une mise à plat de l'organisation de la préfecture de police et de ses missions, ce que dans le jargon, on appelle sa doctrine, laisse penser qu'on pourra obtenir plus d'efficacité sans pour autant augmenter le nombre des fonctionnaires de police. Sur ce dernier point, C. Caresche est très clair, ce n'est guère envisageable à une grande échelle. On l'avait un peu anticipé...

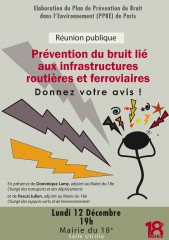

La vitesse est génératrice de bruit sur certains revêtements, les pavés par exemple. Dans ce cas, plutôt que de se préserver du bruit individuellement, tâchons collectivement d'en limiter la production en favorisant les revêtements moins sonores et en réduisant la vitesse sur les zones pavées.

La vitesse est génératrice de bruit sur certains revêtements, les pavés par exemple. Dans ce cas, plutôt que de se préserver du bruit individuellement, tâchons collectivement d'en limiter la production en favorisant les revêtements moins sonores et en réduisant la vitesse sur les zones pavées.