Marguerite de Rochechouart de Montpipeau – Armand Sigismong Auguste Barbès. Voilà bien une association de noms qui amuse l’historien et qui réjouit le citoyen. La République et la Ville de Paris réunissent en un même point, le carrefour Barbès Rochechouart, une famille des plus nobles de l’ancienne France et un homme politique engagé à gauche, très à gauche, de la nouvelle France.

Il n’est pas fréquent qu’à Paris un nom soit donné à la fois à plusieurs voies. Il y a certes le quai et le boulevard Voltaire, plus près de nous la rue et la place Pigalle, la rue, l’impasse et la place des Abbesses, place, rue, avenue et boulevard de Clichy mais rue et boulevard de Rochechouart, de par l’importance de ces axes, demeurent néanmoins une disposition peu fréquente.

Madame de Montespan

Armand Barbès (1809-1870), lui, est un homme politique profondément républicain, opposant farouche à Louis Philippe et à Napoléon III.

Pour mieux le connaitre, il faut nous référer au très beau livre de Michel Winock, Les Voix de la Liberté, édité au Seuil.

C’est un portrait acide qu’Alexis de Tocqueville dresse de Barbès dans ses souvenirs, tels que cités par Michel Winock : « C’est un de ces hommes chez lesquels le démagogue, le fou et le chevalier s’entremêlent si bien qu’on ne saurait dire où finit l’un et où l’autre commence …. Je crois pourtant qu’en lui le fou prédominait, et sa folie devenait furieuse quand il entendait la voix du peuple ».

C’est un portrait acide qu’Alexis de Tocqueville dresse de Barbès dans ses souvenirs, tels que cités par Michel Winock : « C’est un de ces hommes chez lesquels le démagogue, le fou et le chevalier s’entremêlent si bien qu’on ne saurait dire où finit l’un et où l’autre commence …. Je crois pourtant qu’en lui le fou prédominait, et sa folie devenait furieuse quand il entendait la voix du peuple ».

Armand Barbès était un agitateur d’extrême gauche au grand cœur. Les événements de 1848 après ceux de 1839 à la suite desquels il a déjà connu la prison, font basculer sa vie. Il a été libéré de la prison de Carcassonne en Février suite à la chute de la Monarchie de Juillet mais participe activement à l’agitation de mai entre le 12 et le 15. Membre de la Constituante, il est avec Blanqui et Raspail au cœur de l’insurrection contre Ledru-Rollin et Lamartine entre autres. Il est arrêté et retourne en prison. Quelle fut sa faute ? Dès sa libération en février, il créé à Paris le Club de la Révolution. Il s’agite et complote et intervient en ces termes le 15 mai à la tribune de la Constituante : « Je demande qu’immédiatement et séance tenante, l’Assemblée vote le départ d’une armée pour la Pologne, un impôt d’un milliard sur les riches, la sortie des troupes de Paris, la défense de battre le rappel ; sinon, les représentants seront déclarés traîtres à la patrie ». S’en est trop pour le pouvoir en place depuis février mais encore vacillant, aussi est-il à nouveau mis en prison avec Raspail et Blanqui. Cet événement marque l’élimination de l’extrême gauche du paysage politique.

Tout comme Victor Hugo, Edgar Quinet, Victor Schoelcher, Louis Blanc et bien d'autres, Barbès fait partie des « proscrits » suite au coup d’Etat de Décembre 1852. A l’image de Quinet qui déclara « Je ne suis ni un accusé ni un condamné, je suis un proscrit. J’ai été arraché de mon pays par la force» il refusa en 1854 la grâce de Napoléon III, fut cependant libéré contre son gré et quitta la France.

Eternellement agitateur, éternellement en prison, Barbès demeure un de ces hommes si représentatifs de cette génération qui a fait la révolution de 1848 et semé ce que la République deviendra bien plus tard.

« Il a, pour la sainte cause démocratique et humaine, sacrifié sa fortune, sa jeunesse, son droit au bonheur, sa liberté ; […] accepté toutes les formes de lutte et toutes les formes de l’épreuve, la calomnie, la persécution, les longues années de la prison, les longues années de l’exil, […] ». Victor Hugo à propos d'Armand Barbès, son « frère d’exil » - le 15 juillet 1862.

Pour ceux que cela intéresse, ils trouveront également des informations à propos d'Armand Barbès dans :

Histoire des Gauches en France :

Volume 1 : l'héritage du XIXème siècle

Volume 2 : XXème siècle, à l'épreuve de l'histoire

Editions La Découverte

Le carrefour Barbès Rochechouart aujourd'hui

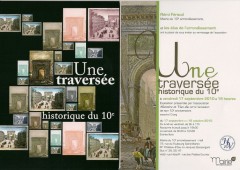

Une exposition d'Histoire et Vie du 10e dans la mairie du 10e

Une exposition d'Histoire et Vie du 10e dans la mairie du 10e