« Après une période où le cinéma a cherché son modèle d'exploitation à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'industrie cinématographique s'est organisée avec la construction de salles dédiées au sein d'établissements démesurés (en 1920, il y a 11 salles de plus de 2000 places à Paris). Le cinéma s'impose alors comme un lieu de consommation culturelle de masse. Contrairement au théâtre, la salle de cinéma abandonne toute stratification sociale avec un espace commun. La fréquentation du cinéma, qui concerne un public plus large que le théâtre et l'opéra (car moins coûteux), explose et les spectateurs reviennent régulièrement. » nous dit l’encyclopédie Wikipédia dans son article consacré à l’historique de la fréquentation des salles de cinéma.

Le cinéma des années d’après Première Guerre Mondiale est un art populaire et, à Paris, de nombreuses salles voient le jour. Elles ont en commun deux caractéristiques très marquées : leur taille (de 1500 à 2000 places) et leur décoration soignée. Le Louxor, ouvert en 1921, n’échappe pas à cette règle.

Sans faire un catalogue complet de ces salles, regardons ce qui se faisait dans le quartier non loin du Louxor d’une part, près de la place Gambetta dans le 20ème arrondissement et à Saint Germain des Près.

Il n’est pas très difficile de trouver à la bibliothèque des Arts Décoratifs, 111 rue de Rivoli, des documents parlant de l’architecture des salles de cinéma du début du 20ème siècle. Il est d’ailleurs très intéressant de comparer ces documents à ceux qui traitent de l’architecture des salles de théâtre : on y voit émerger la spécificité de conception des salles de cinéma. Le théâtre et le café concert sont encore conçus comme des salles de spectacles d’art lyrique comme au 19ème siècle. La salle de cinéma est elle rectiligne, favorisant la vue de l’écran et donc du film, et peut accueillir un nombre de spectateurs élevé.

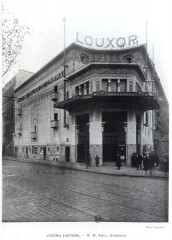

La plus extraordinaire des salles proche du Louxor est sans conteste celle de l’Artistic Cinéma Pathé au 59-61 rue de Douai dans le 9ème arrondissement.

Vue extérieure de l’Artistic Cinéma Pathé au 59 rue de Douai

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

Construit comme Le Louxor au début des années 20, l’Artistic Cinéma Pathé avait une décoration de type arabisant très soignée. L’architecte Michel Oudin y avait mis un vestibule d’entrée et une salle de bar.

Vestibule et bar de l’Artistic Cinéma Pathé en 1920

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

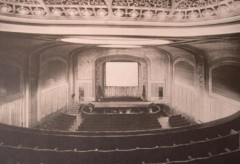

La salle elle même est très typique de la conception de cette époque.

Vue de la salle de l’Artistic Cinéma Pathé :

petite scène et fosse d’orchestre comprises, comme au Louxor

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

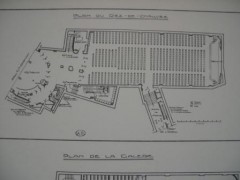

Plan du Rez-de-chaussée de l’Artistic Cinéma Pathé : même disposition qu’au Louxor

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

Plus à l’Est, mais dans la même veine, se trouvait le cinéma Belgrand ou Gambetta Palace, juste au coin de la rue Belgrand et de la rue du Cher. Une salle de 1500 places construite sur un ancien théâtre.

Vue extérieure du Gambetta Palace

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

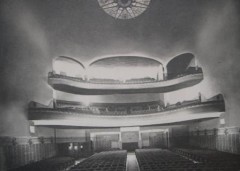

L’architecte Henri Sauvage a là aussi conçu une très grande salle très décorée.

Vue intérieure de la salle du Gambetta Palace

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

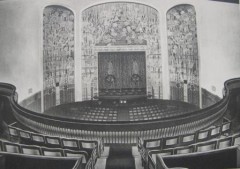

Enfin, à Saint Germain des Prés, au carrefour de l’Odéon, se trouvait le Danton Cinéma Palace, conçu par l’architecte E. Vergnes.

Façade du Danton Cinéma Palace

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

Vues intérieures de la salle du Danton Cinéma Palace

avec sa riche décoration inspirée des jardins du Luxembourg tout proche

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

Plan du rez-de-chaussée du Danton Cinéma Palace

Toujours le même agencement rectiligne

(Collection de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs)

De ces salles de cinéma, seule la salle du Louxor est encore en place, presque intacte. L’Artistic Cinéma Pathé de la rue de Douai fut rénové dans les années 50 puis démoli dans les années 70 pour laisser place à un bureau de poste à l’architecture contestable. Du Gambetta Palace, il ne reste que la façade suite à son réaménagement en 3 salles dans les années 70. Enfin, du Danton Cinéma Palace, il ne reste rien. La liste des cinémas démolis à Paris est longue. Tous, certes, n’avaient pas un intérêt patrimonial. Mais puisque nous sommes aujourd’hui dans la situation où seul le Louxor nous donne encore la possibilité de conserver une de ces salles, il faut la sauver. La façade préservée du Gambetta Palace ne nous dit rien de ce que fut ce cinéma. C’est ce façadisme là, destructeur de mémoire, qui ne fait que sauver les apparences, que nous combattons.

Source :

« Cinémas, vues extérieures et intérieures »

Bibliothèque Documentaire de l’Architecture sous la direction de Gaston Lefol

Librairie Générale de l’Architecture et des Arts Décoratifs

Ch. Messin, éditeur - 51, rue des Ecoles, Paris

Cote U132 au musée des Arts Décoratifs - 111, rue de Rivoli, Paris