Par Stéphane Ricout, architecte

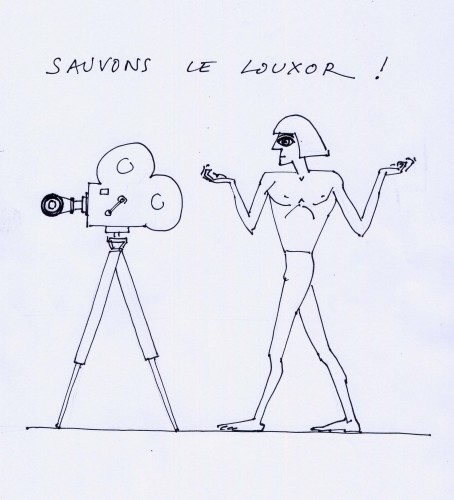

Il s'agit de constater l'émergence d'une nouvelle typologie de salles créées exclusivement pour le cinéma muet au début des années vingt et ensuite d'en apprécier les limites pour l'usage spécifique du cinéma, surtout dans une acception d'aujourd'hui (moderne au sens étymologique).

Ce qui est frappant dans les exemples de cinémas contemporains du Louxor comme de l'Artistic Cinéma Pathé , du Gambetta Palace ou du Danton Cinéma Palace, c'est la similitude de leurs typologies et leur ressemblance en volumétrie avec le Louxor (pas nécessairement en décoration) : boîte allongée, petit écran, décoration soignée et très présente etc..., sans parler de la présence d'une fosse d'orchestre et d'un petit proscenium.

Or, c'est précisément ce type de salle qui ne conviendrait pas à un cinéma aujourd'hui. Alors qu'en son temps, cette typologie était novatrice, on ne peut pas dire qu'elle ait anticipé l'avenir du cinéma.

"L'amphithéâtre linéaire" (ce qui est antinomique car "amphi" signifie en grec "des deux côtés, en double" ou "autour" - Le Petit Robert), le fait d'être face à l'écran, est certes une nouveauté, mais atteint rapidement ses limites, car ne tenant pas compte de l'éloignement de l'écran par rapport aux spectateurs du fond (et du premier rang non plus d'ailleurs). Seuls les spectateurs d'un nombre de rangs très limité sont placés à une distance idéale de l'écran. Si l'on dispose les spectateurs "autour" (amphi) de l'écran sur un nombre de rangs limité, la distance est donc idéale pour un plus grand nombre (avec pour limite l'angle de vision sur les côtés). Les salles modernes de cinéma sont donc plus proches des amphithéâtres antiques, où l'objectif est de tenir à une distance assez égale un maximum de spectateurs/auditeurs, même si beaucoup de salles optent toujours pour une disposition face à l'écran, mais la salle est toujours large par rapport à sa profondeur.

En outre, les décorations des années vingt et trente n'étaient pas du tout discrètes et aux antipodes des boîtes noires et mates actuelles. Qui n'a pas été étonné par les reflets latéraux à la Pagode, dans le septième arrondissement de Paris, lors d'une projection ? Gênants pour du cinéma, ils ne le seraient pas pour tout autre activité. Voilà pourquoi l'on peut dire sans hésiter du Louxor: "ceci n'est pas un cinéma" (Marcel Duchamp de Barbès).

Que faire du Louxor ? Je vous conseille vivement la lecture de l'ouvrage de référence Architecture et Musique : l'architecte, le musicien et l'auditeur du 17ème siècle à nos jours, de Michael Forsyth, Pierre Mardaga, éditeur.