Avant d'être transformé en logements sociaux il y a quelques années, l'immeuble au 9 de la rue Guy Patin était un foyer d'étudiants juifs qui appartenait à la famille Rothschild.

-

En 1899, la baronne Edmond de Rothschild lègue au Comité de bienfaisance israélite de Paris son immeuble au 9, rue Guy Patin dans le 10e arrondissement, pour qu’y soit créé le « Home israélite pour jeunes filles » qui portera le nom de Toit familial à partir de 1904. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Toit familial devient la propriété de l’UGIF, sous le nom de Centre Guy Patin. Après la guerre, le Comité de Bienfaisance Israélite de Paris récupère son bien immobilier, qu’il décide de transformer en foyer d’étudiants juifs. Cet établissement a accueilli des étudiants de toutes disciplines et de diverses nationalités: libanais, iraniens, égyptiens, anglais, allemands, américains, roumains... Mais les plus nombreux venaient d’Afrique du Nord. Plus qu’une maison d’étudiants, le Toit familial fut un centre communautaire pour les juifs qui pouvaient assister aux conférences, aux soirées d’études, aux offices du Chabbath et des fêtes.

Extrait des archives de la fondation CASIP-COJASOR, comité de bienfaisante de la Communauté depuis 1809.

Dimanche 10 février, en présence du maire du 10e, une cérémonie a rappelé la rafle du 10 février 1943. Ce jour-là et le suivant, la police française arrête des enfants dans plusieurs arrondissements parisiens et en banlieue.

D'après le recensement effectué par Serge Klarsfeld, 6 182 arrestations d'enfants ont eu lieu à Paris. Pour un grand nombre d'entre eux, ils habitaient dans une partie du nord-est de la capitale dans des îlots insalubres.

Voici également un lien vers une carte interactive (Paris).

cliquez

A l'aide du recensement mené par Serge Klarsfeld, un historien a mis en ligne une carte interactive des arrestations des enfants juifs à Paris, entre 1942 et 1944.

Rue par rue, immeuble par immeuble, vous découvrez les noms des enfants arrêtés. La carte et la plaque commémorative au 9 rue Patin ne sont pas d'accord sur le nombre des arrestations. Ce sont des morts de trop qu'ils soient cinq ou onze.

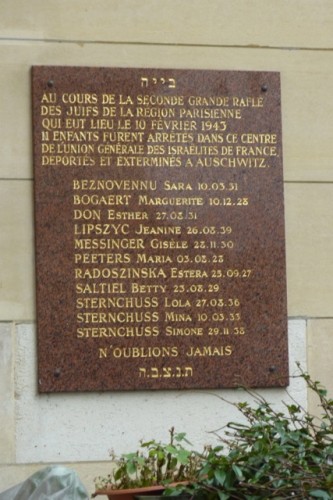

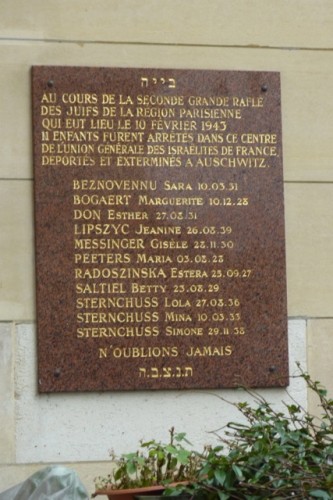

Ci-contre la plaque commémorative, actuellement visible

sur une des façades de l'immeuble du 9 rue Guy Patin :

" Au cours de la seconde grande rafle des juifs de la Région Parisienne qui eut lieu le 10 février 1943,

11 enfants furent arrêtés dans ce centre de l'Union Générale des Israélites de France,

déportés et exterminés à Auschwitz.

N'oublions jamais "

Cette plaque devrait être déplacée

bientôt pour être exposée

sur le mur extérieur

donnant sur la rue

afin d'être visible

par tous les passants.

Lien permanent

Catégories : Dans le 10ème, Histoire

Tags : paris, 10e, guy-patin, rothschild, casip, rafle, vichy, 10-février-1943, juifs, klarsfeld

1 commentaire

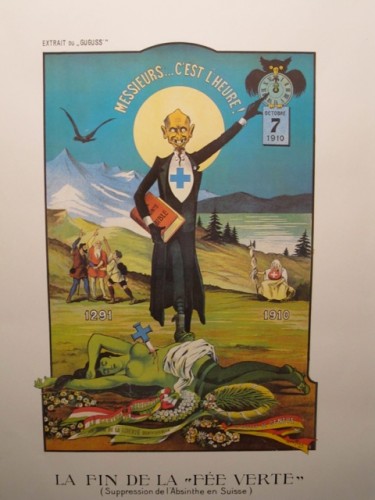

Image empruntée au site de l'Heure verte. Cuillère originale en forme de coquille Saint-Jacques, également désignée sous le nom de grille à absinthe.

Image empruntée au site de l'Heure verte. Cuillère originale en forme de coquille Saint-Jacques, également désignée sous le nom de grille à absinthe.